原來丁家大宅有這樣的故事,相較之下,辜家做了什麼呢?

玫瑰與鐵蒺藜——丁韻仙水彩畫及她的一生 ◎ 呂興忠(國立彰化高中圖書館主任)

1923年,丁韻仙出生。

這一年,殖民地台灣,日本總督府對台灣知識份子的反殖民結盟運動,展開首波的大檢肅,歷史上稱為「治警事件」。當時,文化協會的重要幹部一一被拘捕入獄。台灣新文學最重要的推手,擔任文協理事的賴和醫生,也被囚禁在台中的銀水殿。

這一年,丁韻仙的生父陳虛谷,從日本明治大學政治經濟科畢業。返台後,積極投入文化協會的啟蒙運動。同年,陳虛谷在大甲媽祖廟前進行第一場「文化演講」,聽眾人山人海,說到精采處,如雷的掌聲夾著歡呼聲,給這苦悶的殖民地台灣,帶來一點點紓解,一點點希望。

養父丁瑞圖,是生父陳虛谷的內兄,兩人都是殖民地台灣文化協會的理事,除了相同的文學興趣,還都積極參與台灣反殖民的啟蒙運動。丁韻仙的童年,是在 鹿港丁家大宅長大的。丁家大宅深深的院落,高聳的紅色磚牆,富裕而安全的保護著丁韻仙免於外面喧囂的干擾。但是,當她仰頭瞻望這清領時期台灣進士第的祠 堂,欽賜的匾額,已經沾染褪色的痕跡。曾經顯赫的前朝進士大戶,面臨新領的日本帝國,已經逐漸走向沒落的命運。

從小罹患關節腳疾,丁韻仙到鹿港洛津公學校求學,都由婢女背著上學。「婢女阿春背我到學校,一路無語。把我放在教室的椅子上後,她一個人去蹲在教室外的走 廊,一直等到下課,才又默默的背我回家。」丁韻仙對婢女阿春的身世,所知不多,但是,小小心靈,階級分別貧富異途的初苗,已經開始抽芽生根。尤其,養父丁 瑞圖的左翼信仰,無形中,也漸漸影響了丁韻仙。

「我常常從養父丁瑞圖的書房,似懂非懂的讀著日文列寧、馬克斯、俄國作家杜思妥也夫斯基《罪與罰》等作品。養父丁瑞圖的來往朋友幾乎都是文化協會做運動的,尤其,比較左的那一群。他們熱烈的爭辯,諸如被壓迫民族,弱小階級,我似懂非懂,好奇的在屏風後面偷聽。」

1937年,丁韻仙14歲。離開鹿港丁家,回到和美陳家彰化市的住所,方便就讀四年制的彰化高女。陳虛谷和美鄉下的別墅林園「默園」,是當時台灣新舊文人 聚會吟唱的地方。默園是一棟後文藝復興巴洛克宏偉建築,園中遍植各種花卉。但是,惜花如命的陳虛谷,並沒有貴族氣息,對台灣的平常花卉,都有深情的詠嘆。 最典型的例子,每年寒假,虛谷會親自從彰化帶領他的一堆兒女,搭「五分車」回和美鄉下度假。五分車是當時往來於彰化和美之間的小火車,下了五分車,在步行 回默園的途中,虛谷會大聲的以「台灣七字調」,對沿途農田盛開的豌豆花吟唱不已。

十多年前,丁韻仙回憶說:「站在窗前望著花,我的回憶自然和愛花的父親連繫在一起。父親對花的愛好,讓我直到七十多歲的今天,看到花都有無限的疼惜。花帶給我的種種感觸與無數回憶,常使我連想起父親吟詩的聲音,有時宏亮如雷、有時柔轉如訴、有時又哀傷如泣。」

不過,花樣年華,愛花愛美的丁韻仙,在彰化高女的求學日子並不快樂。緣於對台灣殖民體制的不認同,緣於血液裡沸騰的是非正義與現實世界的矛盾衝突。丁韻仙 進入彰化高女的那一年,日帝正與中國開戰,學校動員的夜間提燈遊行,「膺懲劣支!」、「慶祝南京陷落!」高昂的呼聲此起彼落,但是,高女生丁韻仙冷冷的, 沉默的抗議著。

沉默還不夠,丁韻仙採取行動,書寫「要為祖國流盡最後一滴血!」反日宣傳單。學校教官從丁韻仙的室友廖素英,搜到這張傳單。廖素英是日治台灣重要畫家廖繼 春的堂妹。而且,學校舍監發現,學生宿舍常常在星期假日收假返校的時候,所有的電燈都被打開,所有的水龍頭也都被打開,宿舍的儲水塔早就流光了。

舍監終於當場抓到丁韻仙。她利用週末放假,故意延宕,等到宿舍學生都回家,她最後一個才離開,離開的時候故意打開所有的電燈,打開所有的水龍頭。

「妳為什麼會有這種非國民的行為?」

「因為,我要消耗你們日本帝國的國力!」

1941年,丁韻仙因為反日思想罪嫌,被拘禁彰化看守所,回答思想檢察長的審話,仍不改凜然的本色。

1941年,日本偷襲珍珠港,準備向美國宣戰,太平洋戰爭即將全面展開。丁韻仙只要再兩個月就可從彰化高女畢業,卻因為思想問題被拘禁彰化看守所,同監被 拘禁的,還有賴和先生,而且兩人的牢房只隔一牆。賴和身後才出土的〈獄中日記〉,第十日記載:「又拘至一位女孩子。酷似陳滿盈氏(陳虛谷)女,亦是高等檢 束(思想檢束)。」第十五日又記載:「開監,有一高女生丁韻仙,似是鹿港人,丁瑞圖氏之族人,亦因高等之取調,而被留置,殊不知因為什麼事件,在學中的學 生,豈有什麼不良思想,且每日皆有取調,所關可似非輕…。」第三十四日記載:「今日丁女生和潘樣(先生)小有衝突,我教丁女生向潘樣回個不是,丁女生不 願,女兒家的性質,所以會受此苦。」

丁韻仙一直到出獄後,才知道那個與她同監,身材矮胖,留著淺淺八字鬚的賴和先生,原來是一個醫生。這讓她非常感動,因為,被拘禁的只有她與賴和屬於思想 犯,有較多的自由。賴和常常替其他犯人取水,送物等。最讓丁韻仙不敢相信的是,賴和常常將自己的一支牙刷借給其他犯人使用。「一個醫生應該最了解也最在乎 衛生,但是,他一個醫生,願意將自己的牙刷與獄中的人犯共用,憑這一點,我相信他與普羅站在一起的偉大人格!」

賴和在被拘50日,1942年1月,因病重,被釋放出來,一年後去世。丁韻仙則被轉拘禁台中看守所,一年後才出獄。

一個在學的高中女生被拘禁一年,是很不尋常的。原因是丁韻仙總是通不過每個月至少一次的思想考核,思想檢察官會問她幾個問題,憑以考核她是否有悔意改過?

「如果今天將妳放出去,妳走在回家的路上,有一部滿載日本軍的運兵車從妳前方慢慢駛來,地上剛好有一顆手榴彈,妳會不會有股衝動,想撿起手榴彈,往運兵車丟過去?」

「我會!」

思想檢察官每個月同樣的問題,總是得到丁韻仙「我會!」決絕的回答。直到最後,檢察官在丁韻仙面前掉下眼淚:「我日本家鄉的女兒年紀和妳一般大,模樣和妳 很相似。一年來,每一次來監審問妳,總讓我想起故鄉的女兒。妳何必嘴硬,妳只要說出我要的答案,我簽報妳已悔過,就可出去。至於妳心理真正的想法,妳知我 知而已,何必如此自苦!」

丁韻仙出獄後暫住台中,因而認識了台中中學校(台中一中)的學生盧伯毅。滿身熱血與反日思想的盧伯毅,後來考入台大經濟系。丁韻仙與盧伯毅對於時局的關心,還有對台灣前途的看法非常契合。經過兩年的交往,於1944年結婚。

1947年,台灣二二八事件發生,盧伯毅與丁韻仙已經生下了三個年幼的女兒。還是台大經濟系學生的盧伯毅,面對國民黨劫收下台灣黑暗政治的苦況,毅然加入反抗國民黨軍的二七部隊,並目睹台大同學一路被殺被捕的慘劇。

盧伯毅要去參加反抗軍二七部隊的時候,還很惦記著我一個弱女子和年幼的女兒。我鼓勵他,我們以前高談闊論的理想,難道就被黑濁的現實所打敗?」

盧伯毅從此音信杳無,直到二二八事件稍稍平息了,有幾次,黑夜裡,突然出現一個陌生人,戴著斗笠,偽裝成農人模樣,但是,眼尖的丁韻仙發現對方不小心露出 了列寧裝的衣角。對方著急的詢問盧伯毅的下落,但也問不出所以然來,臨走前會留下一點錢,表示是救助受難的革命家屬,隨即匆匆的離去。

盧伯毅生死未卜,丁韻仙完全盼不到丈夫的歸來,辛苦的獨自撫養三個女兒:靜綠、紫苑、翠鈴。就在這個非常苦難的日子裡,丁韻仙開始拾起畫筆,把寄託和絕望 都化作色彩暖暖的畫面。這一畫就是五十年,幾千張的水彩,隨意的畫,隨意的送人,或因搬家而大量遺失,或因水災而大量湮滅。

丁韻仙二女盧紫苑,後來成了名畫家,她回憶說:「我五歲的時候,一整年都臥病在床,媽媽每天在床前教我畫蠟筆,開啟我對繪畫的興趣。 高中畢業,我跟林惺獄老師學畫,不到一年,林老師就要我開畫展,我的美術基礎,都是母親從小為我打下的。」

生父陳虛谷默園的玫瑰,和美鄉下農舍的屋脊,池邊悠游的白鵝,都是丁韻仙非常喜歡的題材。沒有受過學院訓練,僅僅憑著美術天資與不斷的實驗、不斷的塗抹,終於畫出大家搶著要珍藏的作品。

1987年,盧伯毅二二八事件失蹤第40年。鹿港丁家大宅的後代,每年在清明節前後,從各地返鄉掃墓。丁家大宅已經年久失修,大家也不常回大宅,幾乎掃完 墓就各奔歸途。但是,這一年,大家相約回大宅,探視老家。不意,一打開久掩的大宅前門,昏暗中發現,地上躺著一封發黃的信牋,地址還是日治時代的番號。盧 伯毅從南韓一個無名的小漁村,寄信回鹿港。信裡表示自己還健在,人在韓國的一個小漁村,已經再娶,非常懷念三個女兒,請求與丁韻仙見面。四十年的離別,生 死杳然,竟然一夕出現再聚的希望。

二二八事件發生,盧伯毅參加的二七部隊敗亡後,他隻身逃亡日本,一年後,化名羅紀東返台,旋即被通緝捉拿,不得不再逃亡日本,並且參加廖文毅的台獨組織。 韓戰爆發,盧伯毅到朝鮮半島擔任翻譯,被北韓拘捕,中國派代表與他談判,允諾委以外交官的職位,勸誘他「回歸祖國」。但是,盧伯毅拒絕了,從戰後國民黨殘 暴台灣人的親身經驗,盧伯毅對中國政權的本質有一定的了解。

盧伯毅非法逗留南韓,躲在一個小漁村,四十年來,始終沒有身份,後來娶韓國女子為妻。一九八七年,盧伯毅已經在韓國生下二男二女,有的已經上大學。晚年的盧伯毅,終於寫信回鹿港,要求與丁韻仙見面。他當然無法想像,三個女兒在丁韻仙的辛苦扶養下,已經長大成家了。

「從小,問起爸爸的事,母親總是淡淡的說,爸爸失蹤了。母親從來沒有對我們說過一句爸爸的不是。」丁韻仙大女兒盧静綠回憶說。「我們常常回和美阿公的默 園,阿公陳虛谷一提起失蹤的爸爸,就滿臉淚水,哭出聲音。他一直對我們欲言又止的說,你們的爸爸啊!很聰明!是一個大人才啊…。」即使母親不提父親的事, 後來也考入彰化女中的盧静綠,卻深刻感受學校教官對她的敵意,總藉故要調查她的身家,調查盧伯毅的下落。

四十年來,丁韻仙在孩子的面前,幾乎絕口不提盧伯毅,除了環境的肅殺,長期遭受注意的顧慮,丁韻仙為了保護孩子免於成人世界殘酷鬥爭的犧牲,用心極苦!可是,在盧伯毅失蹤逃亡的日子裡,丁韻仙的日記,記載的都是對丈夫的思念。

「今夕仰天思念君,天邊星光如昔日;君在何處看此景?秋蟲斷續唱悲歌。」

「明月當空青一色,獨踏月影憶當年;陣陣微風似君聲,山居四周秋意濃。」

秋夜人寂,思念革命丈夫的詩句,在丁韻仙的日記裡,到處都是。如今,思念的人,隔著四十年的時間長河,終於越過茫茫的煙波,捎了信來,人還健在呢!終有再相聚的一天了!

讀著盧伯毅輾轉傳來的親筆信,丁韻仙的思緒落入遙遠的回憶,四十年是多麼久遠的歲月啊!已經花白的頭髮,掩蓋不住丁韻仙心底無以名狀的激動,曾經的家國, 曾經的青春,曾經的理想,曾經的老去。當丁家族人圍攏著丁韻仙,商討如何去南韓與盧伯毅團聚的時候,丁韻仙的反應令大家很意外。

「伊耽誤我的青春,耽誤我的愛情,我可以原諒伊。」「但是,做一個革命者,貪生怕死,我看不起伊!」丁韻仙的眼角有淚水,但是堅決的態度令大家生畏。一個 愛恨交織複雜的情緒,讓丁韻仙拒絕了盧伯毅的見面請求。沒有料到,不久盧伯毅就客死他鄉了,丁韻仙終也沒有見到盧伯毅最後一面。

2007年,丁韻仙85歲。如雪的短髮,掩蓋不住她少女時代曾經對抗東京殖民政權的昂揚意氣。紅潤的臉龐也沒輕易向南京國民黨政權加諸於她身上的迫害屈服。一個走過台灣現代兩個殖民政權統治的台灣奇女子,以美麗而堅決的姿態,冷然以對。

殖民地台灣的日本教育,對台灣人的差別待遇與民族優越感,讓她敢於挺身對抗。但是,日本教育帶來的現代繪畫,對彰化高女的丁韻仙,卻引起很不一樣的感受。 也許,少女革命者丁韻仙,更是藝術家丁韻仙。坎坷的遭遇,猶如台灣現代歷史的縮影,沒有因此擊倒她,藝術會是丁韻仙最後的救贖?

從貧窮到買不起水彩顏料,只好以鉛筆為三個心愛的小女兒畫素描,到後來女兒逐漸長大成家,經濟漸漸改善了,丁韻仙才能夠大量的畫水彩。常常畫到深夜,畫到 忘了時間。失蹤40年的丈夫盧伯毅,突然來信,又決然的拒絕與他見面,大女兒盧静綠回憶母親那段時間「畫得更勤,往往好幾天,都不休息。」

台灣新文學運動的先驅者陳虛谷,台灣文化協會的社會運動者丁瑞圖,還有以行動要改變台灣命運的革命者盧伯毅,這丁韻仙生命中非常重要的三個男人,在台灣反殖民的鬥爭歷史,都從昂揚走向頓挫,由激烈轉為溫忍,最後甚至逃避隱遁以沒。

丁韻仙在台灣奮起的革命年代,為了照顧家庭幼女,並不能像其他男性擁有國族鬥爭的公共場域,也無法擁有男性運動者的發言權力。家庭與幼女,是丁韻仙更需要 她挺身去維護的,母性的是非,母性的正義,這無疑是更嚴重的挑戰。一個寡母默默忍受週遭環境的敵意,全心護呵小女的成長。在歷史鐵蒺藜,人性荊棘的苦難歲 月裡,丁韻仙以慘紅的玫瑰、蒼白的梔子花,還有色調澹然的山中木屋,記下她「活得很苦,很難,很寂寞」的輕輕喟嘆。

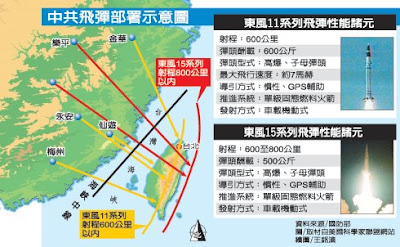

天大的猥褻!用千餘枚飛彈實踐「和平精神」的北京奧運

2009年5月31日 星期日

我不知道的丁家大宅的故事

訂閱:

張貼留言 (Atom)

沒有留言:

張貼留言